こんばんは!

今日の福岡博多は晴れです。

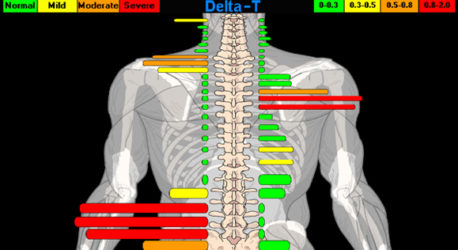

8月も骨格矯正セミナー開催します。

カイロや整骨、整体初心者の方でも自由にご参加頂けます。

歪みの見方や症状に対しての施術のやり方など様々な内容を用意しています。

ご相談、参加はご連絡ください。

福岡市博多区博多駅東1-13-1ダンガミビル601

電話0924813767LINE@tukahara-kairo7

ホームページtukahara-seitai.com

#福岡#博多#整体#カイロプラクティック#福岡整体#博多整体#福岡カイロプラクティック#骨格矯正#骨盤矯正#福岡骨盤矯正#福岡ボキボキ#骨音#姿勢矯正#福岡姿勢矯正#野球#競艇#ゴルフ#ヨガ#ストレッチ#美容#福岡骨音#美容整体#腰痛#福岡腰痛#instagood トレーニング#happy#chiropractic#小顔#小顔矯正