こんにちは!!(*^▽^*)

今日の福岡博多は晴れです!!

今日は痛み止めについてお話します…

頭痛などつらい痛みをどうにかしたい時に、皆さんどうされますか?

痛み止めを使うという方も多いのではないでしょうか!?

まず、痛み止めは治すものではないというのは覚えてください!!

なぜ痛みが消えるのかというと、簡単に言うと神経を麻痺させる、痛みをごまかすといったほうがいいでしょう。

痛みは体の異常を教えてくれるサインです。

そのサインをほったらかしにすると、痛み止めで抑えると、もっと強い痛みを出して本人に自覚させようとします。

そうなると、小さい症状も酷くなり、痛み止めも効かなくなり、より強い痛み止めを使う人もいます。

痛み止めは病院で処方されるときに胃薬と一緒に処方されるくらい、内臓にも負担がかかるものです。

なるべく使わないに越したことはないのです。

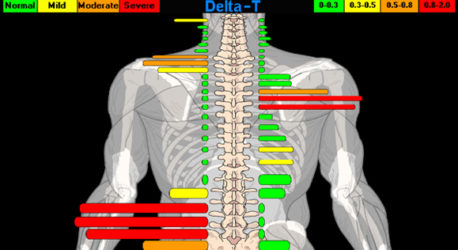

体のダルさ~痛み~しびれ~麻痺の順番に体は悪くなってきます。

体の調子がと思ったら、すぐにご連絡ください!!

福岡整体 カイロプラクティック|福岡市博多区博多駅筑紫口 口コミでも評判の整体

~腰痛・肩凝り・頭痛などの辛い症状から、骨盤矯正・猫背矯正————————————————————————————

福岡市博多区博多駅東1-13-1ダンガミビルⅡ6F

TEL:092-481-3767 / e-mail:info@tukahara-seitai.com

つかはらカイロプラクティックtukahara-seitai.com